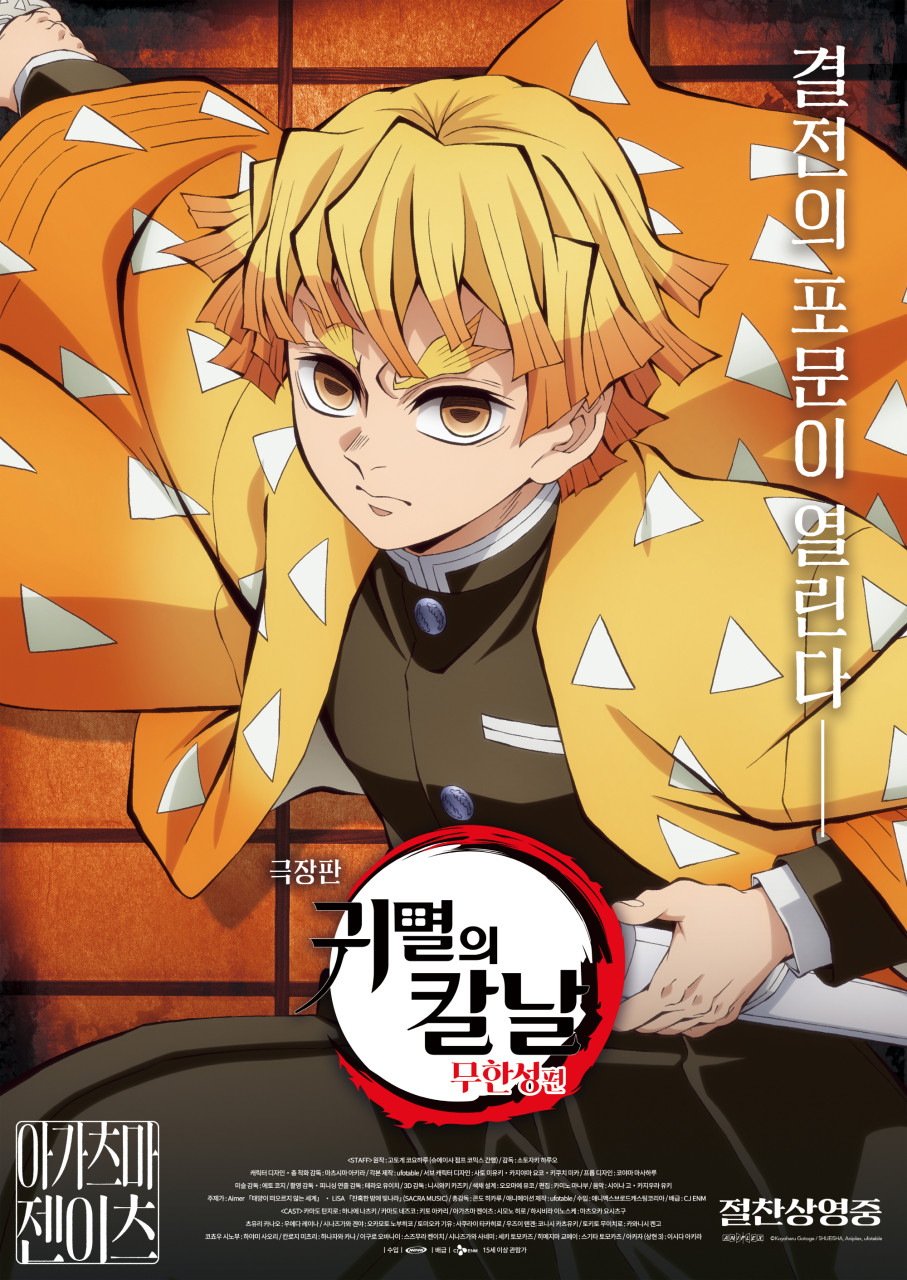

[서울미디어뉴스] 김혜인 기자 = 한국 극장가가 다시 한 번 ‘귀멸의 칼날’로 들썩이고 있다. 수년간 이어진 시리즈의 정점이자 최종 결전을 그리는 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’은 이미 팬덤층의 지지를 넘어 폭넓은 관객층으로 확대되며 ‘재신드롬’이라는 표현이 어울릴 만큼 강한 흡입력을 보이고 있다. 기자는 이 현상이 단순히 인기 애니메이션의 후광 때문이 아니라, 지금의 한국 사회 정서와 깊이 맞물린 감정적·문화적 흐름이라고 보고 있다.

무엇보다 이 작품이 관객에게 복잡한 현실에서 잠시 빠져나올 수 있는 탈출구가 된다는 점이다. 탄지로·젠이츠·이노스케의 여정은 ‘선명한 악’과 싸우는 구조로 이루어져 있다. 현실 세계에서는 누구도 명확하게 규정하기 어려운 불평등과 구조 문제, 개인에게 누적되는 피로감이 쌓여 있다. 그래서 관객은 작품 속에서 적이 명확하고 명분이 분명한 전투를 보며 “적어도 이 세계에서는 싸울 이유가 분명하다”는 감정적 안도를 얻는다. 특히 이번 극장판의 무대가 되는 무한성이라는 공간은 끝이 보이지 않는 전쟁터 같은 느낌을 주는데, 이는 많은 이들이 현재의 한국 사회를 바라보며 느끼는 ‘출구 없는 혼란’과도 닮아 있어 관객들은 자신도 모르게 감정의 닻을 내리게 된다.

여기에 더해 작품이 제시하는 공동체적 서사, 즉 ‘함께 버티는 사람들’의 이야기가 오늘의 관객에게 큰 울림을 준다. 탄지로가 혈귀로 변한 동생 네즈코를 되돌리기 위해 고군분투하는 과정, 그리고 귀살대 동료들과 함께 훈련하고 성장하는 모습에는 관계가 가능한 세계가 존재한다. 특히 《주》들이 후배를 끌어올리고, 동료들이 서로의 부족함을 채워주는 구조는 한국 사회에서 점점 사라지고 있는 ‘연대감’을 되살린다. 많은 관객이 이번 작품을 보며 ‘현실에서는 찾기 힘든 관계성’을 재확인하고 위로받는 이유도 여기에 있다. 네즈코를 인간으로 되돌리려는 탄지로의 여행은 결국 소중한 관계를 되살리고 싶다는 인간의 가장 오래된 욕망과 맞닿아 있으며, 이것이 작품 속 가장 강력한 정서적 동력으로 작용한다.

또 다른 흥행 배경은 ‘팬덤 경제’의 변화다. 귀멸의 칼날은 이미 굳건한 팬덤을 보유하고 있었지만, 이번 극장판에서는 단순한 소비를 넘어 경험의 공유로 확장되고 있다. SNS를 통한 관람 인증, 명장면 공유, 커뮤니티 단위의 단체 관람이 자연스럽게 이루어지며, 극장 관람 자체가 하나의 ‘행사’가 되고 있다. 코로나 이후 오랫동안 개인화된 문화 소비가 이어졌던 가운데, 팬덤은 다시 “함께 본다”는 문화를 만들어내며 극장가에 활력을 불어넣고 있다. 이 공동체적 에너지는 다른 작품들이 쉽게 재현하기 어려운 귀멸 특유의 힘이다.

마지막으로, 이 시리즈가 한국 관객에게 특별히 강한 울림을 주는 이유는 ‘영웅상’의 변화에 있다. 탄지로는 초월적인 능력으로 세상을 구하는 미국식 히어로가 아니다. 그는 특별한 피를 타고난 존재도 아니며, 그저 사랑하는 사람을 지키기 위해 한 걸음씩 앞으로 나아가는 평범한 소년이다. 실패하고 울고 쓰러져도 다시 일어나는 그의 모습은 불안한 시대를 살아가는 관객에게 “버티는 것 자체가 싸움이며, 그것이 곧 영웅의 조건”이라는 메시지를 준다. 지금의 한국 사회가 필요로 하는 영웅은 거대한 힘을 가진 존재가 아니라, 매일의 싸움을 포기하지 않는 사람이라는 사실을 이 작품은 다시 보여준다.

결국, ‘무한성편’의 흥행은 단순한 팬심이 만든 이벤트가 아니라, 현대 한국 사회가 가진 불안·고립·관계 결핍·명분 갈증이라는 정서적 지형을 정확히 건드렸기 때문이다. 이 작품은 애니메이션의 외형을 하고 있지만, 관객의 마음을 움직이는 방식은 현대 사회의 정서를 치유하는 심리적 메커니즘과 닮아 있다. 그래서 지금, 2025년 한국에서 다시 ‘귀멸의 칼날’ 열풍이 불고 있으며, 이는 오히려 너무나 자연스러운 문화적 현상이다.

이것이 기자가 현장에서 느낀 2025년 귀멸 신드롬의 깊은 배경이다.

서울미디어뉴스는 권력과 자본에 흔들리지 않고 진실만을 보도하겠습니다

후원하기